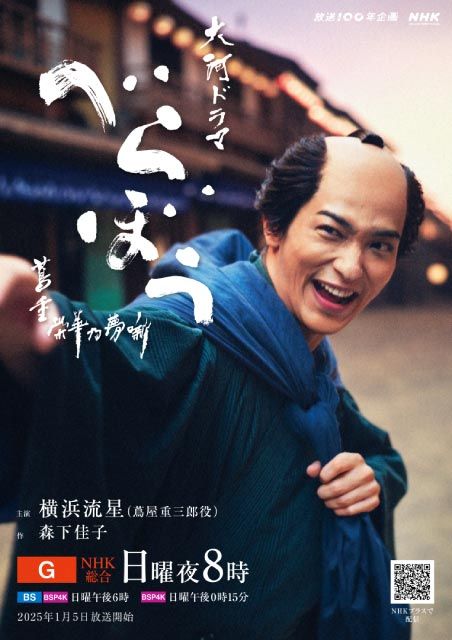

「べらぼう」風間俊介が語る鶴屋への思い-“武装としての笑み”から自然な笑顔への転換点【前編】2025/07/05

NHK総合ほかで放送中の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」(日曜午後8:00ほか)で、主人公・蔦屋重三郎(横浜流星)のライバルとして立ちはだかる地本問屋・鶴屋喜右衛門を演じる風間俊介に前後編でインタビュー。

横浜が主演を務める「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」は、親なし、金なし、画才なし…ないない尽くしの生まれから、喜多川歌麿や葛飾北斎などを見いだし、“江戸の出版王”として時代の寵児(ちょうじ)になった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜)の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語。脚本は、大河ドラマ「おんな城主 直虎」(17年)、ドラマ10「大奥」(23年)など数多くのヒット作を手がけてきた森下佳子さんが担当している。

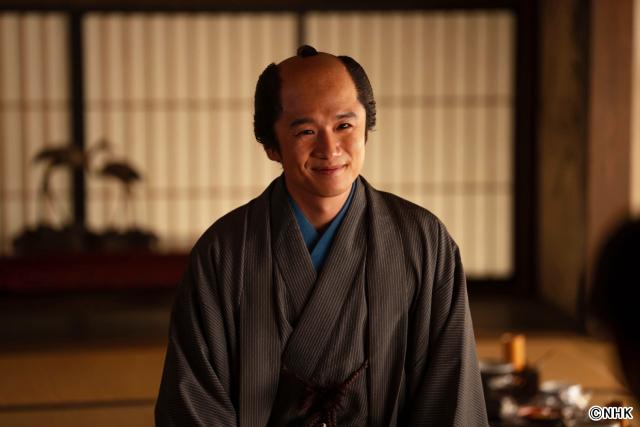

江戸の地本問屋を束ねる立場にありながら、蔦重の才能を認めつつも、あえて距離を置くという複雑な感情を抱える鶴屋喜右衛門。その揺れる心情を、絶妙なバランス感覚で演じている風間。6月29日放送の第25回では、浅間山の噴火によって江戸の町に降り積もった灰を巡り、本屋たちが競い合う“灰捨て競争”が展開。蔦重と鶴屋がその騒動をきっかけに歩み寄り、ついに和解に至る印象的な場面が描かれ、これまでとは異なる鶴屋の“笑顔”が話題となった。

30代以降は”寄り添う”役が多かった風間にとって、今回のような一癖ある役柄は「原点回帰」だという。インタビュー前編では、役柄への思いと横浜流星との共演、印象的な灰捨て競争のシーンと戦略的な笑みから自然な笑顔への変化について語ってもらった。

“目が笑っていない笑顔”に宿る説得力――風間俊介が挑む鶴屋像

――蔦屋重三郎を疎ましく思う鶴屋を演じられていますが、バラエティーなどでお見かけする温和なキャラクターとは真逆の役柄のような気もします。

「そうですね。30代以降は“寄り添う”役が多かったんですが、10代・20代の頃は、“何かを抱えている”とか“一筋縄ではいかない”人物を演じることが多かったんです。そういう意味で、今回の鶴屋は“イレギュラー”というより、むしろ“原点回帰”のような感覚がありました。『帰ってきたな』という気持ちで、自然に役と向き合えた気がします」

――実際に“ヒール”寄りの役を演じてみて、どんな手応えがありましたか?

「僕は役を“ヒール”とか“善人”みたいにカテゴライズせず、それぞれが違う人間としてゼロから向き合うようにしています。ただ、ここ数年は“寄り添う役”が続いていたので、久しぶりに“何かを抱えている人物”を演じることができたのは、純粋に楽しかったですね」

――今回の鶴屋は、“目が笑っていない笑顔”がひときわ目を引きました。

「あれ、実は自然にできたものなんです。僕、黒目が大きくて白目があまり見えないらしくて、子どもが描く絵みたいに『黒目だけ』の目になると、ちょっと怖く見えるみたいで(笑)。もともと自分の顔って、表情がないと怖く見えるものだと思うんです。それをこれまでは『笑顔でいい人っぽく見せよう』とやってきたのですが、今回は逆に、何も感情を込めずに口角だけ上げると、それが新しい『怖さ』として映ったみたいで。目に感情を宿さずに笑うことで、鶴屋という人物の“奥行き”や“つかめなさ”が自然とにじみ出たんじゃないかと感じています」

――視聴者や現場からの反響も、さまざまだったのではないでしょうか。

「それがまた面白くて。見る人によって印象がまったく違うんですよ。ある方からは『風間さんが悪い人を演じるなんて珍しいですね』と言われる一方で、『昔からそういう役やっていましたよね?』って言われたりもして(笑)。ジェネレーションギャップなのかもしれないけど、それが興味深くて。どちらもちゃんとやってこられたんだなって思えるし、役者としての自信にもつながっています」

――鶴屋と蔦重、それぞれ対照的な人物ですが、演じる上でどんな関係性を意識していましたか?

「蔦重というキャラクターは、直感や気持ち、人との縁を大切にする人。一方の鶴屋は、伝統や商人としての理屈を重んじる人間で、“気持ちだけでは動けない”というタイプ。蔦重は一代で本屋を興した人で、フットワークが軽くて、伝統に縛られない発想、いわば“イノベーション”ができる。それを、伝統の重みを背負っている鶴屋から見ると、どこかうらましくもある。『うらましいけれど、自分の立場では認めるわけにはいかない』という感情があるからこそ、蔦重との対立には面白さがあると思っています。『べらぼう』は江戸の本屋たちの物語ですが、決して、昔話ではなく、現代にも通じる“ビジネスバトル”の物語でもある。まったく違う個性を持つ2人が並んだ時に対立が生まれる。この構図自体がまず面白いですし、演じる上でもとても興味深かったです」

蔦重とついに和解! でもその裏で――鶴屋の“隠れた本音”が爆発!

――第25回では、そんな2人がついに和解に至りました。鶴屋の中には、最初から和解の思いがあったのでしょうか?

「はい。間違いなく“認めていた”と僕自身は思っています。作中で、鶴屋だけが蔦重に対して、あからさまにバカにするような態度を取っていないんです。皮肉を言うことはあっても、嘲笑してはいない。それはやっぱり、どこかでずっと蔦重のことを認めていたからこそ、『立場的には認められない』という思いを抱えながら接していたんじゃないかと思います」

――灰捨て競争では、鶴屋の意外と“熱い”一面も見られました。

「台本を読んだ時、『あ、鶴屋さん、これに乗るんだ』って思って、面白かったですね。蔦重が『これを競争にしよう。勝った組には俺から10両出しましょう』と提案した時、鶴屋は『では私からは一帯25両出しましょう』と応じて、しかも自分も参加するんです。冷静に考えれば、鶴屋は町の秩序や本屋のルールを何より大切にしてきた人間。蔦重の呼びかけで本屋たちの士気が高まるのは良いことだけど、それを“よそ者”である蔦重がやっていることに対しては、素直に喜べない部分もあったと思うんです。だからあの時は、『乗せられた』のではなく、自分の意思で『では私が』と踏み出したんだと感じました」

――その一歩には、鶴屋の中にある“江戸への共鳴”のようなものもあったのでしょうか?

「鶴屋は上方にルーツがありますが、江戸っ子の“粋”みたいな感覚を、表には出さなくてもどこかで持っている。そういう部分が、血が騒ぐように表に出た。抑えきれなかったんでしょうね。普段の鶴屋は感情を表に出さないけれど、あの場面は、本人も抑えきれなかったんじゃないでしょうか」

――高い下駄のまま走る姿も印象的でした。

「灰が積もっていて服が汚れないように、最初は下駄だったんだと思いますけど、店先なんだから履き替えればいいのに、そのまま走っているんですよね(笑)。すごく遅いんですけど」

――下駄のまま走るという選択には、風間さんなりの解釈もあったのでしょうか?

「ありました。現代に置き換えて考えると、僕自身が鶴屋のような立場だったとして、『よし、勝負しよう』という時に、最初からスニーカーで現れたら、“やる気満々”って思われるんじゃないかと考えちゃうと思うんです。下駄のまま走るのは、『私は本気じゃありませんよ』って装っている。でも実際は、絶対に負けたくない。その“負けたくなさ”がにじみ出てしまっているんですよね。珍しく汗をかいて、灰をかぶりながら駆け回る鶴屋の姿には、『本当はこういうことをしたい人なんだろうな』という本音が見える気がしました。伝統や立場を守る一方で、心のどこかに“動きたい衝動”がある。あのシーンは、それが自然と表れた瞬間だったのかもしれません」

――第25回についてさらに伺います。蔦重の「誰か助けてくれると思ったんですけどね」というようなセリフに対して、鶴屋が思わず笑ってしまうシーンが印象的でした。あの笑顔は、これまでの“笑み”とはまったく違う、心からの笑顔のようにも見えました。演じる際、意識された変化はありましたか?

「しましたね。演出の方からは『ちょっと強すぎるかもしれない』と言われたんですが、『分かりました』と答えた上で、最終的には心の赴くままに演じさせていただきました。あの時は、蔦重との関係に一気に雪解けが訪れたような気がして、吹き出してしまうような笑いになったんです」

――まさに、心からの笑いだったんですね。

「台本を読んだ時、視聴者の方の中には『そうは言っても、あの鶴屋だから……裏があるんじゃないか』って思う方もいらっしゃるかもしれない。でも、あのシーンの笑い方は、それまでとは明らかに違うと思います」

――これまでの鶴屋の“笑み”は、ある意味“本当の笑い”ではなかったということでしょうか?

「そうですね。これまでの鶴屋の笑顔は、いわば“武装”だったと思っています。この地本問屋という業界を守る立場として、相手よりも大きく見せて、商談を優位に進めるための“手段”として笑顔を使っていた。社会的に立場がある人間って、なかなか弱みを見せられないからこそ、自然とそういう“見せ方”を身につけていたんだと思います」

――たしかに、あの落ち着いたたたずまいからも、それが伝わってきます。

「それともう一つ、“鶴屋”という人物を作る上で、僕なりに“上方にルーツがある人”というイメージも取り入れさせていただきました。言葉にするのは難しいんですけど、京都の人って、柔らかい物腰の奥に何かを秘めているような、腹の底でいろいろ考えているような印象があるじゃないですか。そういうテンプレート的なイメージを、ほんのり鶴屋に投影していた部分もあります」

“赤子面”のインパクトと笑い――忘れられないあのシーン

――これまで多くの印象的なシーンがありましたが、特に心に残っているシーンはありますか?

「どのシーンにも思い入れはありますが、中でも印象的だったのは、第20回(5月25日放送)で地本問屋の中でも『蔦重の本を仕入れたい』という声が出始めて、鶴屋としてもそれを認めざるを得なくなった時の展開です。その後に蔦重が鶴屋のもとを訪れて、『認めてくださってありがとうございます』と礼を言う。すると鶴屋は『私はあなたの本など一つも欲しくはない』と返す。あのやりとりが面白かったんです。それまでは、他の本屋たちがいる中で蔦重に皮肉を言ったり、けん制したりする場面が多かったんですけど、あの時は蔦重と鶴屋が一対一で向き合っている。そこで交わされる言葉の裏にあるもの。本音と建前、笑顔と怒り、そのすべてがひっくり返っていくような感覚があって、演じていて手応えを感じました」

――青本の“番付”を読んでいたところに蔦重が現れるシーンでのエピソードはありますか?

「青本の“番付”を読んでいたところに蔦重が現れるシーンですね。森下さんの台本には、『鶴屋が番付を読んでいるところに蔦重が来る』とは書かれていたんですが、“番付”をどう扱うかについての指示は特にありませんでした。最初は、『読んでいましたけど、別に気にしていませんよ』というような、ある種の“余裕”を見せる形も考えたんです。でも、僕の中では『この場面は“負け”であるべきだ』と思ったんです。だからこそ、反射的に“番付”を隠すという動きになりました。今までは、どこか“上から目線”で蔦重を見ていた部分があったと思います。でもこの時初めて、『同じ土俵に立った』と感じたのではないでしょうか」

――第8回で鶴屋が階段から突き落とされるシーンも話題になりました。

「あのシーンは、高橋克実さん(駿河屋市右衛門役)たちと和気あいあいと撮影させていただきました。でもやっぱり、森下さんの脚本ってすごいなと思うのは、『この“赤子面(あかごづら)”』というワード。“ベビーフェイス”のことだと思うんですが、江戸時代にその言葉があったかどうかはさておき、とにかくインパクトが強くて印象に残りました。僕がいない場面でも『なんだあの“赤子面”は』なんて言われていたりするらしくて(笑)。第24回(6月22日放送)の放送でも、久しぶりに『変わんないなぁ、“赤子面”』ってセリフが登場するんですけど、それが視聴者の皆さんにどう受け取られるのか、個人的にも楽しみです」

――忘八メンバーとの撮影はいかがでしたか?

「忘八のメンバーはすごく楽しそうなんですよ。みんなで和気あいあいと盛り上がっていて。一方で、僕たち地本問屋の方はというと……照明が暗い(笑)。密談感がすごかったです。忘八メンバーにはカラッと陽が差しているのに、僕たちはまったく陽が当たらない。正直、うらやましかったですね」

――蔦重をめぐってのやりとりも多かった鶴屋と西村屋。西村まさ彦さんとの芝居で、特に心に残った瞬間はありましたか?

「西村屋との芝居はとても面白かったです。西村さんのお芝居が素晴らしくて、ご一緒できること自体が幸せでした。蔦重のことを鶴屋はすでに認めてはいたんですが、他の本屋たちが『あんな吉原の本屋で』とバカにしている中で、鶴屋だけが警戒していた。とはいえ、蔦重は快進撃をしているように見えて、実はまだ全国規模の脅威ではなかった。西村さんが『この段階では焦るには早い』という話をしていて、才覚としては認めているけど、『話題の本屋が江戸でちょっとバズっている』くらいの感覚。鶴屋には、そういう『冷静な目』もちゃんとあったんです」

横浜流星を“国宝”だと感じる理由、史実での関係性、そして吉原への複雑な感情や江戸文化への新たな理解について、さらに深く話を聞いた後編に続く。

【プロフィール】

風間俊介(かざま しゅんすけ)

1983年6月17日生まれ。東京都出身。A型。7月3日スタートのドラマ「40までにしたい10のこと」(テレ東系)、7月7日スタートのドラマ「明日はもっと、いい日になる」(フジテレビ系)にも出演。

【番組情報】

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」

NHK総合

日曜 午後8:00~8:45ほか

NHK BSプレミアム4K

日曜 午後0:15~1:00ほか

NHK BS・NHK BSプレミアム4K

日曜 午後6:00~6:45

文/TVガイドWeb編集部

関連リンク

この記事をシェアする