「べらぼう」矢本悠馬が語る“世直し大明神”佐野政言【前編】不気味な青年から悲劇の人物への転換2025/07/27

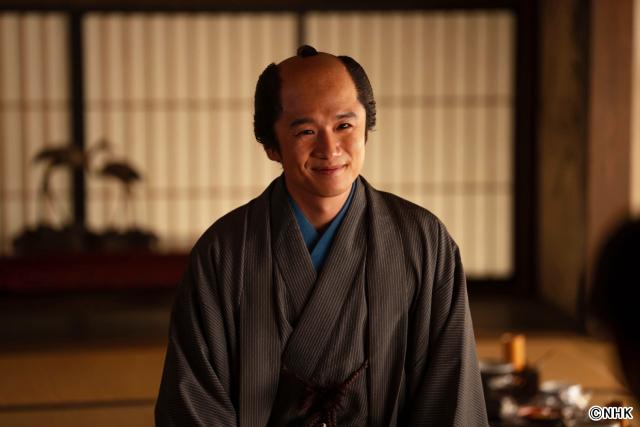

NHK総合ほかで放送中の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」(日曜午後8:00ほか)で、田沼意知(宮沢氷魚)を襲撃する衝撃的な役どころ・佐野政言を演じた矢本悠馬に前後編でインタビュー。

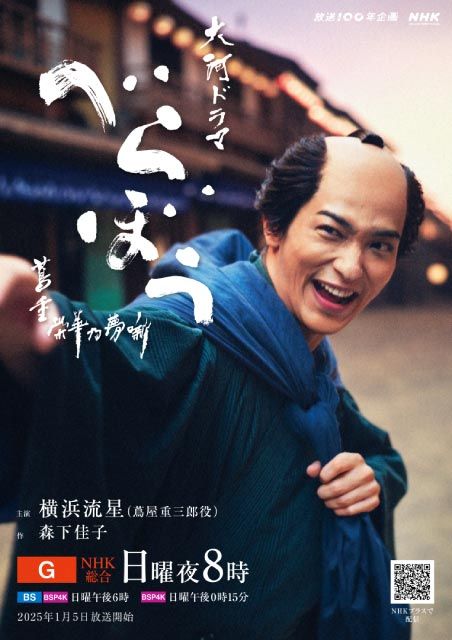

横浜流星が主演を務める「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」は、親なし、金なし、画才なし…ないない尽くしの生まれから、喜多川歌麿や葛飾北斎などを見いだし、”江戸の出版王”として時代の寵児になった”蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜)の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語。脚本は、大河ドラマ「おんな城主 直虎」(17年)、ドラマ10「大奥」(23年)など数多くのヒット作を手がけてきた森下佳子さんが担当している。

佐野家は、三河以来の徳川家に仕える由緒ある家柄。代々番士を務めてきたが、時代の流れとともに家勢は傾いていく。そんな家を再興しようと奮闘する佐野政言は、やがて追い詰められ、江戸城内で若年寄・意知に刃を向ける。幕府はこれを「私憤による乱心」として処断するが、庶民の間では「世直し大明神」として称えられる。

第27・28回で描かれたこの衝撃的な事件を担う矢本。3度目の大河ドラマ出演となる今回は、これまでのイメージを覆す“重く、孤独で、哀しみを抱えた”難役に挑んだ。前編では、登場時は不気味なヒールとして描かれながら、物語が進むにつれて内面が浮き彫りになっていく政言を、どのように作り上げていったのか。役に向き合う中での迷いや葛藤、演技への手応えを語ってもらった。

第一印象から大きく変わった役作り――「不気味」から「かわいそう」へ

――佐野政言という役を最初に台本で読んだ時、どんな印象を持たれましたか?

「はじめに登場する回までの台本と、“佐野政言が世直し大明神になった”という資料を一緒にいただいたんです。最初の出番はワンシーンだけで、セリフも一言か二言くらいしかなくて。衣装合わせの時に、プロデューサーや演出の方から『不気味でヒール的なキャラクターになればいいね』という話が出ていました。そして、物語の中心にいる意知というメインキャストを自分が斬るというのは、すでに聞いていたので、『この先どう展開していくんだろう』というワクワク感と、『そんな重要人物を“殺す”役なのか』という、重大な責任に対する緊張感がありました」

――最初は真面目そうな青年にも見えましたが、「不気味」や「ヒール」という指示があったんですね。

「最初に登場してから、しばらく空いてから再登場するんですが、家系図を渡す場面までは、演出の方から『目を印象的に撮りたい』とか『口元を印象的に』『何かしでかしそうな嫌らしさをにじませたい』といった演出の指示がありました。僕もそれを受けて、結構“ヴィラン”的なイメージで演じていたんですけど、森下先生の脚本で、第21回に出てきた時には、父親が認知症になっているとか、宴の場で政言が引っ込み思案で会話もうまくできないとか、そういった細かい背景や性格が描かれ出したんです。それで、僕の中でも演じ方をひっくり返すような感じになりました」

――「第21回」宴の場面では、宴の輪にうまく入れずにいる政言の姿が印象的でした。あのシーンはどのように演じられたのでしょうか?

「『この人は光を浴びていないんだな』ということを、しっかり見せなければいけないと思っていました。セリフはほとんどなかったので、表情や体のたたずまいだけで、“佐野政言という人間は、ああいう場になじめないんだ”という空気をどう出すかが課題でした。ちょうど桐谷健太さん(大田南畝役)が、普段からも役としてもすごく陽キャで。本番中もその明るさがナチュラルに出ていたので、こっちは本当に『まぶしいな…』と感じながら演じていました。目線やちょっとした表情で、『自分はこういう空間が苦手なんだ』と伝わるように。大げさにせず、カメラマンにも丁寧に撮っていただきました」

――その後、蔦重に声を掛けられる場面もありましたね。

「あの断る感じも、実は『もう一度呼んでくれたら、振り返っていたかもしれない』っていう気持ちが少しだけありました。素直じゃないし、かといってピュアなだけでもない。そんな、ねじれた感情がにじみ出ていたシーンだったのかなと思います」

――完成したあのシーンは、ご自身でもご覧になりましたか?

「はい、見ました。あのシーンのあと、スタッフさんたちが駆け寄ってきてくれて、『悲しかった』『かわいそう過ぎる』と言ってくれて。『よし、狙い通り!』って思いましたね(笑)」

――演じながら、キャラクターが大きく変わっていったんですね。

「最初に演じたキャラクターを引きずったままだと、自分でも整理がつかなくて。でも、政言って登場ごとに数年が経過している設定なんですよ。最初は意欲的に頑張っていたけど、結果が出ないまま、気付いたら意知は偉くなっている。その時に政言が感じているのは、嫉妬というより、自分の生活の厳しさや、自分なりに頑張っているけど報われないという性格的なジレンマ。そういう要素の割合を少しずつ増やしていって、完全にキャラクターが変化していく。その作業が、かなり大変でした」

――政言の疲弊の背景には、父親の介護など家庭内の事情も関係していましたか?

「僕は、『政言って“システム”に怒っている人なんじゃないか』って思っていて。もともと家柄は良かったけれど、時代が変わってしまった。昔なら家の格で勝っていたはずなのに、今は努力して成り上がらなければならない。サラリーマンで言えば、営業成績がものを言うような時代になって、自分より格下だったはずの田沼家の方が上にいる。そういう状況で、父親からは厳しいプレッシャーをかけられるし、同時にその父の介護もしなければならない。けれど“武士の家”の仕組みでは、父の言葉は絶対で、それに従わざるを得ない。生まれだけは良かったのに、時代の価値観はすっかり変わってしまっている。そんな“武士の家のシステム”と“新しい時代の現実”の狭間で、政言は絶望的な状況に置かれていたのではないかと感じました」

――そうした葛藤に、田沼意次への恨みをあおった丈右衛門だった男(矢野聖人)が巧みに入り込んだのかもしれませんね。

「何かほんの少し触れただけで壊れてしまうような、ギリギリの心の中に、スッと優しく何かを差し出されたような感じだったんだと思います。政言自身も、気付かないうちに踊らされていたのかもしれません」

清々しい気持ちと激しい怒り――意知を斬る時の複雑な心境

――心が壊れかけていた中で、政言は意知に斬りかかります。あの瞬間の心情は、激しい怒りだったのでしょうか。それとも、もっと静かなものだったのでしょうか。

「斬りに行くまでの気持ちは、どこか“清々しさ”がありました。『これで自分の人生を終えられる』という感覚というか…。ずっと限界ギリギリの精神状態で生きていて、父親が桜の木を切りつけている姿を見た時は『まだ生きていたい』と思っていたのに、『でも、終わった方が楽なんじゃないか』という気持ちもあったんだと思います。だったら最後に、『何か大きなことを起こして終わろう』。そんな発想だったのかもしれません。演出の方とも話していたのですが、何かがぷつんと切れて、衝動的に突き動かされるような感覚だったと思います」

――現代にも通じるような、非常にリアルな感覚ですね。

「世間に対する八つ当たり、というと言い方は悪いですけど、『どうせ何もせずに人生が終わるくらいなら、歴史に名を残すようなことをしてやろう』という気持ちですね。ある意味、『最後に一花咲かせたい』というような、どこか吹っ切れたような清々しさがあったと思います。でも、実際に刀を振るっている時には、やっぱり“人を殺める”という行為なので、怒りの感情が出てきたんですよね。自分自身に対する怒りというか、どうにもならなかった人生へのやるせなさというか…。だから、あそこには非常に激しい感情がありました。僕としては『この人は本来、人を殺すような人物ではない』と思っていたので、無理やり奮い立たせて、鬼になっていったような感覚でした」

――あの行動が死罪になるという覚悟も、もちろんあったわけですね。

「はい。それは、最初から分かっていました」

――そして迎える切腹の場面では、どんな気持ちで臨まれたのでしょうか。

「もう完全に、“晴れやかな気持ち”でした。父親が恨みを抱いていた田沼家に一矢報いることができて、『もうこのつらい人生を明日から送らなくて済むんだ』と。偉くならなくてもいいし、父の世話をする必要もない。ようやく“終われる”という感覚があって、すごく楽になっていました。本番では、空を見上げながら『いい空だな』と思っていましたね」

――感情の動きや「斬る」シーンの演出について触れていただきましたが、具体的な演出の指示や、ご自身からの提案があれば教えてください。

「もともと立ち回りの練習はしていて、動き自体はある程度決まっていたんですが、意知と体格差がありすぎて。だから『不意打ちの方がリアルかもしれない』と僕から提案しました。最初の台本では、『呼び止めて、そのまま刀を抜いて歩いて斬りかかる』という流れだったんですが、それよりも普通に、いつも通りあいさつしてからの方がシーンとして面白いし、リアルだなと思ったんです。それと、『覚えがあろう』っていうセリフも、台本には『このタイミングで言う』と指定があったんですが、『好きなタイミングで言わせてください』とお願いしました」

――より自然な流れにしたかったと。

「そうですね。それに、『段取りにはしたくない』という思いも強かったんです。あの時代、“天誅”のような概念はまだなくて、武士が公の場で刀を抜くなんて、かなり異常なことだったと思います。だから、人が斬られるなんて日常にはまずありえない。政言も“斬る”ことに慣れていないし、意知もまさか“斬られる”なんて想像もしていない。だからこそ、あの瞬間の緊張感をしっかり表現したかったんです。きれいな殺陣にはせず、生々しさを優先しました。立ち回りの練習も軽く1〜2回だけ合わせて、あとは『本番でいこう』と。氷魚くんに伝えたら、快く受け入れてくれて。“生々しいものにしたい”という意見は、2人とも自然に一致していました」

俳優人生でも初めてといえる難役に挑んだ矢本。後編では、「世直し大明神」として語り継がれる政言の運命にどう向き合ったのか。演出へのこだわり、役に込めた思い、そして8年ぶりの大河ドラマ出演で実感した“俳優としての成長”について、さらに深く語ってもらった。

【プロフィール】

矢本悠馬(やもと ゆうま)

1990年8月31日生まれ。京都出身。近年は、「ゴールデンカムイ ー北海道刺青囚人争奪編ー」(WOWOW)、「相続探偵」(日本テレビ系)に出演。現在放送中の「ちはやふるーめぐりー」(日本テレビ系)に出演しているほか、映画「愚か者の身分」の公開が10月24日に控えている。

【番組情報】

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」

NHK総合

日曜 午後8:00~8:45ほか

NHK BSプレミアム4K

日曜 午後0:15~1:00ほか

NHK BS・NHK BSプレミアム4K

日曜 午後6:00~6:45

取材・文/斉藤和美

関連リンク

この記事をシェアする